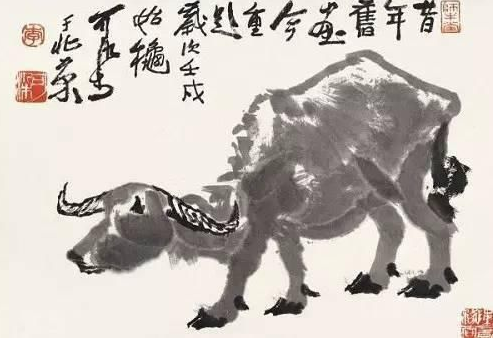

在老一輩的畫家中,李可染先生是我十分欽服的一位。他的人品、畫品皆為世人所重。他的畫齋叫“師牛堂”,其實(shí)他就是那吃苦耐勞、堅(jiān)韌不拔、樂于助人、甘守淡泊的老牛!在他漫長的藝術(shù)生涯中,他師牛、畫牛,為人民大眾奉獻(xiàn)了無數(shù)的精品佳作。

我喜歡他的《牧牛圖》。性格溫馴的老牛與天真無邪的牧童和諧相處于畫圖之中,背景又是如此的絢麗多彩,或春風(fēng)楊柳,或楓葉如火,或鴉陣歸飛,或煙雨遠(yuǎn)山。他所創(chuàng)造的水牛形象表現(xiàn)了一種民族的精神氣質(zhì),腳踏實(shí)地,默默奉獻(xiàn)。他以高超的筆墨技法,極概括地表現(xiàn)出水牛的千姿百態(tài),或行或止,或立或臥,或正或側(cè),無不栩栩如生,而且特別注重細(xì)節(jié)的真實(shí)性,比如“牛鼻子確實(shí)畫成了像是濕的”,體現(xiàn)出“牛鼻子有水氣”的意味。而那些牧童,嬉嬉而樂,天真爛漫,抒發(fā)了人類在更高的層面上重返童年的期待,以及“俯首甘為孺子牛”的題旨。這些牧牛圖意境開闊,在構(gòu)圖和造型上點(diǎn)、線、面的對比與交織,潑墨、積墨的濃淡干濕的變化與滲融,加上生動、準(zhǔn)確的細(xì)節(jié)刻畫,堪稱是一幅幅經(jīng)典!李可染在這些畫圖上,往往題款多多,從不同的角度來歌頌牛的高尚品德。如“給予人者多,取與人者寡”;“牛也力大無窮,俯首孺子而不逞強(qiáng),終生勞瘁事農(nóng)而不居功……”誠哉斯言。

牛,自古及今一直為百姓所喜愛。牛對農(nóng)耕文化的發(fā)展起過重大作用,牛還與許多政治、軍事事件以及名人名流有密切的聯(lián)系。

古代諸侯歃血為盟,盛牛耳于珠盤,由主盟者執(zhí)盤,故稱主盟者為“執(zhí)牛耳”。《左傳·哀公十七年》說:“諸侯盟,誰執(zhí)牛耳?”以后人們便把“執(zhí)牛耳”引申為在某一方面居領(lǐng)導(dǎo)地位。

牛還被用于戰(zhàn)爭,如史冊所記之“火牛陣”。公元前二百七十九年,燕惠王即位,齊將田單派人向燕軍詐降,又用千余頭牛,角上縛兵刃,尾上縛葦灌油,夜間以火點(diǎn)燃,火牛前沖,其后是五千勇士,使燕軍大敗,田單陸續(xù)收復(fù)七十余座城。

老子騎青牛的傳說,古籍中多處記載,如《列仙傳》:“老子西游,關(guān)令尹喜望見其有紫氣浮關(guān),而老子果乘青牛而過。”老子出的是函谷關(guān),后人在函谷關(guān)口寫了一副名聯(lián):“不許田文輕策馬;愿逢老子再騎牛。”

在古典文學(xué)中,用“牛”組成的詞極多,有些還很有意思。比如“牛酒”,這可不是一種酒的名字,而是古代用牛和酒作賞賜、慰勞和饋贈的物品,“奉牛酒以勞軍營”(《后漢書·臧官傳》),以后,“牛酒”引申為禮物的別稱。還有“牛馬走”一詞,司馬遷《報任安書》開篇便說“太史公牛馬走司馬遷再拜言”。“牛馬走”,是指“奔走于牛馬之間”掌管牛馬的仆人,以后作為自謙的代稱,如同說“敝人”、“鄙人”。

記得上世紀(jì)80年代中期,我在北京求學(xué),閑暇時常去中國美術(shù)館看畫展。在一個青年美展上,有一幅國畫《求索》曾引人注目:一裸體背面女性,騎一青牛,朝一森嚴(yán)的關(guān)隘走去。表現(xiàn)的分明是光明磊落地沖破重重關(guān)隘,坦坦蕩蕩地去追求真理,是老子騎青牛題旨的移變。在當(dāng)時呼喊解放思想的大潮中,確實(shí)別有意趣。

責(zé)編:周媛

初審:周媛 二審:夏義鳳 終審:夏義鳳

下載APP

分享到